2025.04.03

【コラム】企業価値向上に向けた事業ポートフォリオ・マネジメントの実践

1.事業ポートフォリオ・マネジメントが必要な背景

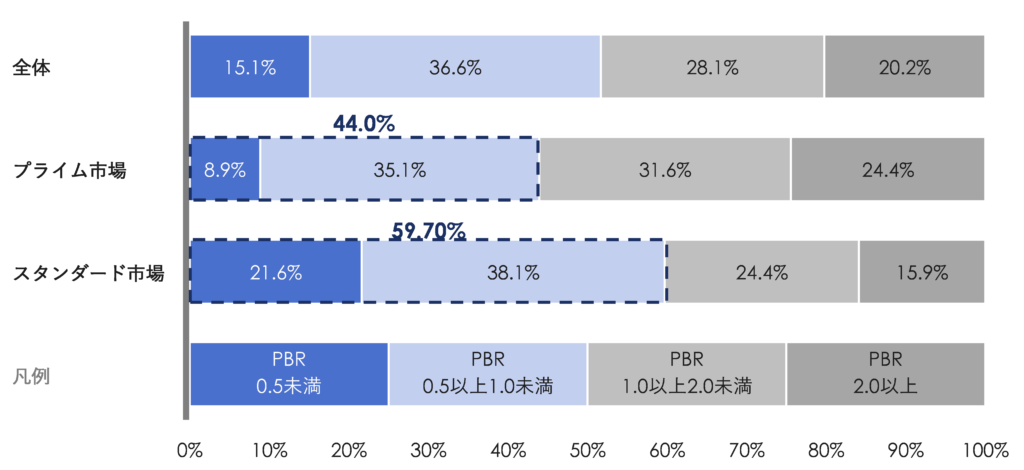

現在、多くの日本企業は資本コストや株価を意識した経営の実践に取り組むも、資本収益性や成長性の観点で課題を抱えている。プライム市場の約半数、スタンダード市場の約6割の上場企業がPBR1倍割れという現状は、企業価値が十分に評価されていないことを示している。(図表 1)

こうした現状を踏まえ、2023年3月末に東京証券取引所は「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応等に関するお願い」を通じて、プライム市場・スタンダード市場の全上場企業に対して経営者の資本コストや株価への意識改革を要請1。

背景には、企業が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、単に損益計算書上の売上や利益だけを追求するのではなく、バランスシートに基づいた資本コストや資本収益性(ROE、ROICなど)を意識した経営の実践が不可欠であることが挙げられる。具体的には、取締役会が定める経営の基本方針に沿い、経営層が主体となって、知財や無形資産創出に結びつく研究開発投資、人的資本や設備投資、さらには事業ポートフォリオの見直しなどを推進することが、資本効率の向上と企業価値の向上に直結する。

また、企業は、自社の経営方針・目標、具体的な施策を投資家に分かりやすく提示し、投資家からフィードバックを反映させながら取り組みを継続的に改善・向上させていくことが求められる。

本稿では、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて、なぜ事業ポートフォリオ・マネジメントが企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上にとって不可欠なのか、事業ポートフォリオ・マネジメントのポイントおよびM&A戦略との連動について解説する。

図表 1 プライム市場/スタンダード市場のPB

出所:SPEEDAを用いてGIP作成(最終閲覧日:2025/3/3)

2.事業ポートフォリオ・マネジメントの基本・意義

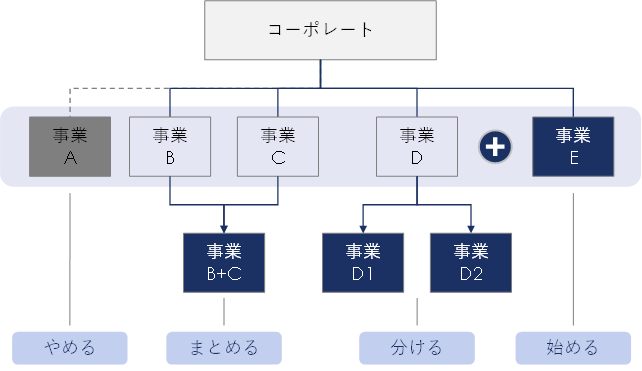

経営学において、複数の事業を運営し、事業群全体の成果を最大化するためのマネジメント手法を「事業ポートフォリオ・マネジメント」と呼ぶ。事業ポートフォリオで考えるのは、「やめる」「まとめる」「分ける」「始める」ことであり、事業の再構築を進め、企業価値の向上を図ることである。(図表 2)

全社戦略における事業ポートフォリオ・マネジメントは、各事業の相対的な位置づけを把握し、経営資源の配分に関する意思決定を行うことであり、各事業の現状評価と優先順位の明確化が求められる。

企業価値の向上を実現するためには、成長分野への投資や既存事業の収益性改善に加え、資本コストを上回る収益性の確保が不可欠である。日本企業は、既存事業の縮小や撤退が十分に実施されず、収益性が資本コストを継続的に下回る事業に過剰な経営資源が投下されているケースも存在する。改善する⾒込みがないのに、縮⼩・撤退しないという判断は説得⼒に乏しい。不採算事業の縮⼩・撤退(売却・カーブアウトなど)に関する⽅針や考え⽅を明示し、投資家との対話を通じた情報開示を進めることが、企業価値向上への信頼性を高める上で重要な要素となる。

図表 2 事業ポートフォリオ・マネジメントの基本

3.事業ポートフォリオ・マネジメントを進めるために

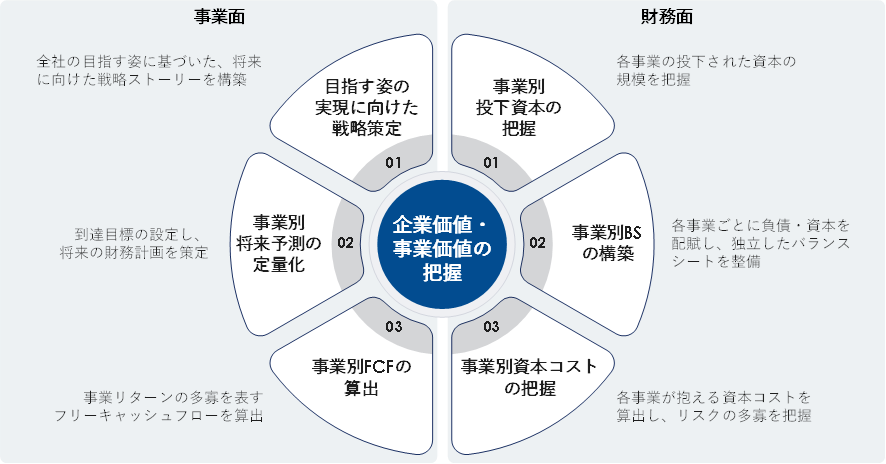

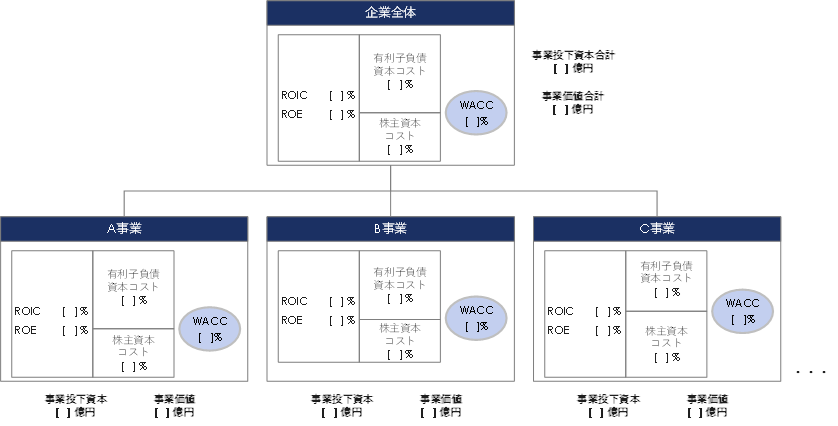

事業ポートフォリオ・マネジメントの目指すところは、事業価値を把握し、企業価値につなげて、コングロマリット・ディスカウント/プレミアムの有無を明確にすることである2。そのためにも事業側・財務側で、それぞれ事業別フリーキャッシュフローと資本コストを算出する必要がある。(図表 3)

図表 3 事業側・財務側での必要な取り組み

肝心の事業価値がわからなければ、コングロマリット・ディスカウントが生じて、事業価値が毀損し続けている場合でも、経営資源の配分を続けている可能性がある。また、M&Aによる事業の売却や入れ替えのタイミングを適切に判断することができず、事業価値の適正評価が行われないまま資源が浪費される恐れがある。

個々の事業にどの程度経営資源を配分するかの意思決定につなげるためのデータインフラとして、事業別のバランスシートを整備し、投下資本に対するリターンである資本効率を把握することが肝要となる。(図表 4)

図表 4 事業別の経営管理

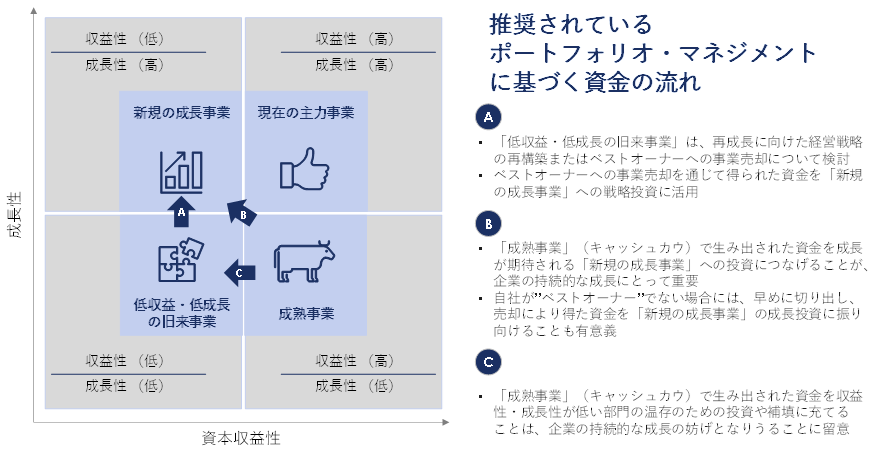

事業価値の把握ができれば、次に各事業の位置づけを相対的に理解して、経営資源配分の意思決定につなげていく。2020年、経済産業省の事業再編研究会が公表した「事業再編実務指針」には、資本収益性と成長性の2軸による「4象限フレームワーク」の活用が紹介されている3。(図表 5)

事業別のバランスシートから得られた資本コストとの比較可能な観点から、ROICを(投下資本利益率)を導入して、資本収益性と成長性の両軸で各事業を評価する。各事業の位置づけやグループ全体での資金の流れを確認し、事業ポートフォリオの見直しを実践することが望ましい。

図表 5 推奨されているポートフォリオ・マネジメント

出所:経済産業省「事業再編実務指針」をもとにGIP作成(最終閲覧日:2025/3/3)

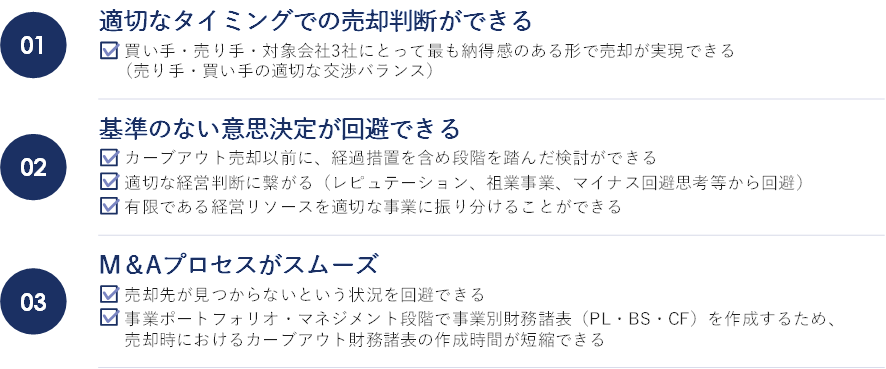

4.M&A戦略との連動

事業ポートフォリオ・マネジメントは、M&A戦略を策定する際にも有効なツールとなる。自社のコア事業に集中するため、または新たな成長機会を取り込むため、企業はノンコア事業の売却・カーブアウトや戦略的な買収の検討を進めていきたい。事業ポートフォリオ・マネジメントを実践している企業は、M&Aにおいて以下の3点のメリットを享受できる。

5.おわりに

事業ポートフォリオ・マネジメントは、企業価値の最大化に向けた重要な手段であり、実践を通じて経営資源の最適配分と継続的な成長につながる。事業ポートフォリオの見直しを進める中で、資本効率の改善や成長機会の再評価、さらには非効率な事業の縮小・撤退といった取り組みが、長期的な企業価値向上に寄与する。また、M&A戦略との連動は、事業再編を迅速かつ効果的に進めるための鍵となる。企業は事業ポートフォリオを戦略的に再構築し、M&Aを有効な手段として活用することで、持続可能な成長を実現するための基盤を築くことができると考えられる。

GIPでは、事業ポートフォリオ・マネジメントを、中期経営計画等の経営戦略策定に関わる重要なプロセスとして、また、M&A戦略策定支援の最初の重要な検討ステップとして提案しています。

————————————————————————

1:株式会社東京証券取引所「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」(https://www.jpx.co.jp/news/1020/cg27su000000427f-att/cg27su00000042a2.pdf)(最終閲覧日:2025/3/3)

2:コングロマリット・ディスカウントとは、企業の価値が、個別事業の価値の合計よりも低くなってしまう状態。逆に、個別事業の価値の合計が高くなる状態をコングロマリット・プレミアムと呼ぶ

3:経済産業省「事業再編実務指針~事業ポートフォリオと組織の変革に向けて~(事業再編ガイドライン)」

(https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/20200731003-1.pdf)(最終閲覧日:2025/3/3)